Ces dernières années, de nombreuses agences routières ont commencé à se concentrer sur les méthodes permettant de faire face aux événements indésirables qui ne peuvent être traités dans le cadre de l'approche traditionnelle fondée sur le risque. L'objectif des activités de gestion du patrimoine d'infrastructure est de commencer par la prévention contre les menaces ou les événements susceptibles de se produire et de dégrader les performances du patrimoine d'infrastructure lui-même, pour évoluer vers une nouvelle approche globale "basée sur la résilience", afin de pouvoir accélérer le rétablissement et restaurer la fonctionnalité du patrimoine d'infrastructure, une fois que les événements perturbateurs se sont produits. Dans les sections suivantes, une brève définition de la résilience est fournie, la différence entre le risque et la résilience est soulignée et une vue d'ensemble est présentée pour faciliter l'incorporation de la résilience dans la gestion de patrimoine et les stratégies correspondantes pour améliorer la résilience.

Le mot "résilience" provient du domaine de la mécanique des structures et fait référence à la capacité d'un matériau à résister à des actions dommageables en se remettant d'un état de flexion antérieur. Au cours des 50 dernières années, le dérivé de ce concept, en termes de "capacité à se remettre d'adversités ou de perturbations", a été étendu à un plus grand nombre de domaines, tels que la psychologie, l'écologie, la sociologie, l'urbanisme, etc. Dans le domaine du génie civil, depuis le début des années 2000, la résilience des réseaux de transport a été principalement définie en fonction de la réponse (impact et réactions) aux risques naturels ; toutefois, il convient de reconnaître qu'une approche basée sur la résilience devrait englober tous les types de risques (naturels et d'origine humaine). Plus récemment, l'ISO a introduit le concept de "résilience organisationnelle" (ISO 2017) comme "la capacité d'une organisation à absorber et à s'adapter dans un environnement changeant pour lui permettre d'atteindre ses objectifs", ce qui implique que la résilience dans la gestion du patrimoine routier peut également concerner des questions socio-organisationnelles autres que celles liées à l'exposition aux risques d'aléas.

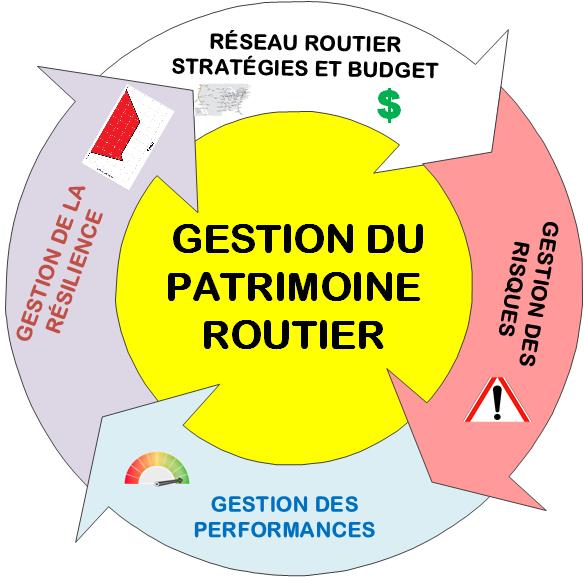

Dans le contexte de la gestion du patrimoine routier, il convient de souligner les différences importantes entre le risque et la résilience (voir Fig. 1). Alors que le risque est une question à multiples facettes qui peut être associée à des menaces et des opportunités possibles, les risques eux-mêmes ne sont pas toujours négatifs et le risque est strictement lié à l'incertitude qui affecte tous les processus et toutes les interventions dans le cadre de la gestion du patrimoine d'infrastructures. D'autre part, la résilience, bien qu'elle soit basée sur une évaluation des risques, se concentre sur les questions liées à l'évitement ou à la minimisation des perturbations, au rétablissement des conditions initiales et au maintien de ces dernières ou à l'adaptation à un nouveau scénario d'exploitation. De manière simplifiée, une approche basée sur la résilience prend également en compte le temps, dans la mesure où il affectera la performance de rétablissement des infrastructures et du système de transport dans son ensemble.

Figure 1. Résilience vs Gestion du patrimoine routier

Sur la base de ces principes, le cadre d'évaluation des risques est parfaitement intégré dans l'approche globale de la gestion du patrimoine de l'agence. Il constitue également un bon point de départ pour élaborer des stratégies et des actions basées sur la résilience et les intégrer dans le processus décisionnel global.

Après l'identification des risques possibles pour la fonctionnalité des infrastructures, un processus d'évaluation des risques nécessite la définition de la probabilité et des conséquences d'un événement ou d'un scénario. De cette manière, le choix du traitement du risque, c'est-à-dire une intervention visant à atténuer la probabilité et les conséquences d'un risque spécifique, présente les mêmes caractéristiques communes que l'approche fondée sur la résilience. Dans le cadre d'une approche conventionnelle fondée sur les risques, les probabilités et les conséquences de différents scénarios incluant ou non des interventions de maintenance sont évaluées qualitativement ou quantitativement afin de fournir des informations pour l'établissement des priorités et l'allocation du budget. Cependant, dans une approche fondée sur la résilience, ces scénarios sont améliorés par le temps nécessaire pour se rétablir à la suite d'événements défavorables qui peuvent remettre en question la capacité de l'infrastructure à remplir efficacement sa fonction souhaitée et à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation.

Par exemple, considérons la nécessité d'améliorer la capacité d'un réseau routier à résister à un événement sismique (c'est-à-dire la vulnérabilité sismique) par rapport à son parc de ponts (à condition qu'il soit possible d'évaluer sur une base stochastique le scénario de dommages induits par une excitation sismique). En utilisant une approche basée sur le risque, un gestionnaire routier pourrait évaluer la priorité des interventions de mise à niveau sismique dans le cadre d'une allocation budgétaire restreinte. Cependant, il est clair qu'il serait impossible de renforcer l'ensemble du parc de ponts et que, par conséquent, à la suite d'un tremblement de terre grave, certains ponts seraient probablement endommagés, ce qui entraînerait une perturbation du réseau qui prendrait un certain temps à se rétablir. D'autre part, selon une approche basée sur la résilience, plusieurs stratégies d'intervention supplémentaires peuvent être entreprises, détaillées comme suit:

1) Les ponts à moderniser peuvent être soigneusement sélectionnés afin de réduire l'impact de la perturbation globale du trafic induite par un tremblement de terre et, selon ce schéma de priorisation, les ponts restants qui n'ont pas été modernisés en raison de contraintes budgétaires et qui subiront des dommages importants peuvent être restaurés selon le même schéma de priorisation mentionné ci-dessus après l’événement qui les a endommagés.

2) Les interventions de mise à niveau peuvent être conçues de manière adéquate afin d'accélérer les actions de réparation et donc le temps de rétablissement.

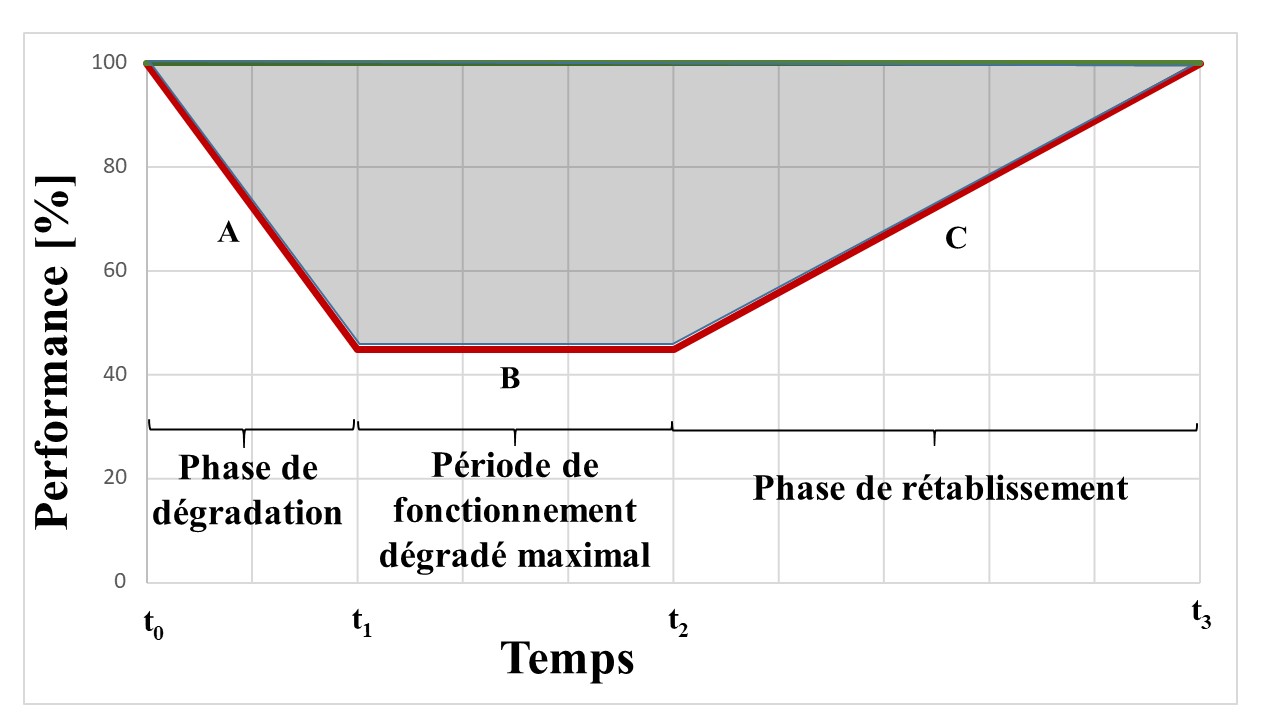

Les deux stratégies peuvent contribuer à accroître la résilience du réseau routier dans la mesure où la fonctionnalité du réseau routier se dégradera moins, en ce qui concerne le niveau de performance, en raison de la première stratégie (voir la section "A" de la figure 2). Cependant, à cet égard, il faut reconnaître qu'une action de modernisation préventive correspond à l’approche d'une méthodologie basée sur le risque alors qu'une priorisation dans la phase de restauration relèvera d'un processus basé sur la résilience.

En outre, le réseau sera remis en état de fonctionnement dans un délai plus court, conformément à la deuxième stratégie (voir les sections "B" et "C" de la figure 2).

En ce qui concerne l'exemple précédent, il apparaît clairement que la conception et la mise en œuvre de stratégies basées sur la résilience nécessitent un niveau d'information plus élevé sur les réseaux routiers gérés en ce qui concerne les caractéristiques sismiques locales, l'état structurel actuel des ponts et la demande de transport.

En gardant à l'esprit tous ces points, les organisations de transport développent depuis plus de 10 ans des initiatives visant à intégrer le concept de résilience dans les systèmes de gestion du patrimoine d’infrastructures de transport. À cette fin, la première exigence est d'harmoniser la compréhension des ingénieurs sur ce qu'est une infrastructure de transport résiliente (c'est-à-dire d'établir une définition solide de la résilience) et sur la façon de mesurer la résilience.

La définition de la résilience des systèmes d'infrastructure de transport a été examinée dans la littérature technique (Flannery et al., 2018 ; Zhou et al. 2019). La littérature révèle que la plupart des définitions caractérisent la résilience selon l'une des deux perspectives suivantes, ou les deux : la capacité à maintenir la fonctionnalité en cas de perturbations ou de scénarios de détérioration, et le temps et les ressources nécessaires pour rétablir le niveau de performance après les perturbations. La résilience d'un système de transport peut être définie comme la capacité du système de transport à se préparer et à s'adapter à une perturbation majeure, à fournir et à maintenir un niveau acceptable de service ou de fonctionnalité et à réagir et à se remettre rapidement d'une perturbation. Selon les travaux du Comité technique E.1 de PIARC "Stratégies d'adaptation et résilience", la résilience est "la capacité d'un système ou de systèmes à survivre et à prospérer face à un avenir complexe, incertain et en perpétuel changement". L'approche de la résilience est une façon de penser aux cycles à court terme et aux tendances à long terme : minimiser les perturbations du trafic face aux chocs et aux stress, se rétablir rapidement lorsqu'ils se produisent et s'adapter régulièrement pour devenir meilleur et capable de prospérer à mesure que les conditions continuent de changer. Dans le contexte des infrastructures critiques, le processus de résilience offre une extension cyclique, proactive et holistique des pratiques de gestion des risques".

Par conséquent, la mesure de la résilience inclut le temps et la capacité de l'infrastructure à fonctionner après qu'un événement se soit produit et avant qu'il ne retrouve sa pleine fonctionnalité (voir Figure 2). La résilience comprend également l'adaptation, qui implique le rétablissement de l'infrastructure à un niveau supérieur à celui d'origine, ce qui, une fois encore, implique le renforcement de l'infrastructure pour faire face à un avenir marqué par des événements extrêmes de plus grande ampleur, en particulier ceux associés au changement climatique.

En outre, si des événements multiples d'importances variables sont prévus dans un laps de temps donné, il est nécessaire d'évaluer la maximisation de la disponibilité des services fournis par le système au fil du temps.

Figure 2. Phases conceptuelles caractérisant la perte de résilience et mesures correspondantes

La définition et l'illustration fournies à la figure 2 sont cohérentes avec l'hypothèse formulée par certains chercheurs qui considèrent que la résilience est constituée de quatre facteurs contributifs :

Le niveau de robustesse et de redondance est lié à la perte de performance du système de transport en phase de perturbation. La robustesse mesure la capacité à résister aux dommages causés par une catastrophe. La redondance reflète la disponibilité de ressources alternatives et, au niveau du système, se réfère à l'existence de routes alternatives qui peuvent fournir le service en cas de perturbation ou de " priorités du système qui permettent des options alternatives, des choix et des substitutions en cas de stress " (Bruneau et al. 2003). L'ingéniosité et la rapidité déterminent ensemble la capacité à rétablir la fonctionnalité au cours de la phase de rétablissement.

Afin d'intégrer la résilience dans les processus de gestion de patrimoine, l'agence en charge des infrastructures de transport a besoin de méthodes quantitatives pour mesurer la résilience de ses systèmes de transport face aux menaces susceptibles de provoquer des défaillances. Toutefois, surtout au début du processus de mise en œuvre de la résilience, il est suggéré d'envisager des mesures qualitatives en plus d'une mesure et d'une analyse quantitatives en utilisant, par exemple, une approche d'analyse multicritères.

En général, la mesure d'un paramètre lié à la résilience se fait en deux étapes. La première étape consiste à attribuer un paramètre de mesure et la seconde à établir des critères d'évaluation pour déterminer la conformité avec le paramètre. Actuellement, il n'existe pas de norme globale de mesure de la résilience du réseau routier, tant en termes de mesures que de méthodes d'évaluation. Les mesures de résilience des infrastructures de transport utilisées jusqu'à présent peuvent être divisées en deux catégories : les mesures topologiques et les mesures basées sur les performances (Nicolosi et al., 2022).

Les mesures appartenant au premier groupe utilisent les propriétés topologiques des réseaux de transport, telles que la longueur du chemin le plus court, le degré moyen des nœuds ou la centralité (Aydin, 2018) et se concentrent principalement sur l'agencement des systèmes de transport tout en ignorant les caractéristiques dynamiques et les conditions d'exploitation. En d'autres termes, les propriétés topologiques telles que, par exemple, le rapport entre le nombre de liens et le nombre de nœuds, qui est un paramètre numérique lié à la redondance du réseau en ce qui concerne le niveau de connectivité, sont principalement basées sur l'agencement du réseau.

Les mesures basées sur la performance mesurent la résilience des systèmes sur la base de leur performance au cours de la période affectée par les catastrophes (perturbation, période de fonctionnalité réduite et rétablissement selon la figure 2). Les trois mesures de résilience “MdR” basées sur la performance les plus largement utilisées dans la littérature sont les suivantes :

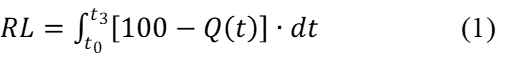

Un premier type de “MdR” basé sur les performances est proposé par Bruneau et al en 2003 , Bocchini et Frangopol, en 2010 et est représenté par l'équation 1 :

où : RL est défini comme la perte de résilience, Q(t) est le niveau de performance du système exprimé en termes de pourcentage de la valeur initiale de l'état de l'infrastructure (avant l'événement perturbateur). Ce dernier peut être associé à un indicateur de performance clé unique ou agrégé de l'infrastructure, ou à un autre indice de performance basé sur la fonctionnalité, tel que le temps de parcours global, la distance globale parcourue ou le coût de transport généralisé global au sein du réseau routier examiné.

Il convient de noter que le paramètre “MdR” peut être défini graphiquement comme la zone ombrée illustrée à la figure 2.

Pour le deuxième type d'indicateur, la résilience est représentée de manière dynamique, non pas comme un simple paramètre, mais plutôt comme une fonction dépendant du temps (contrairement aux autres types d'indicateurs, où la résilience est un indicateur stable) qui représente les effets globaux de la perturbation au cours des trois phases suivant la survenue de l'événement.

Dans le troisième type de “MdR”, la résilience est définie comme le ratio attendu de la demande satisfaite par le réseau dans les phases post-catastrophe avec des coûts de rétablissement spécifiques. Ces indicateurs présentent donc deux caractéristiques : 1) ils prennent explicitement en compte la demande de transport ; et 2) ils prennent en compte la dépendance des phases post-catastrophe par rapport aux ressources économiques engagées.

En général, les chercheurs considèrent que les mesures basées sur la performance sont plus appropriées que les mesures topologiques pour mesurer la résilience des systèmes de transport, car ces dernières ne prennent pas en compte les flux de trafic dans le réseau. Toutefois, il convient de souligner que certaines mesures topologiques ont été suggérées pour évaluer les propriétés de redondance des réseaux affectant la résilience globale (Jovanović et al. 2018) et, par conséquent, ces mesures peuvent être justifiées à un stade précoce d'un processus de mise en œuvre de la résilience dans le cadre de la gestion du patrimoine routier. Parmi toutes les mesures basées sur la performance, les “MdR” du troisième type sont préférables car elles tiennent compte de la performance du système pendant l'ensemble du processus, des conditions réelles d'exploitation du trafic et des ressources économiques mobilisées. En outre, les mesures qui incluent les ressources économiques nécessaires au rétablissement, qui influencent le temps de rétablissement, dans l'évaluation de la résilience, sont plus précieuses que les autres qui considèrent généralement les ressources de rétablissement comme des contraintes.

Dans la littérature, plusieurs approches ont été proposées pour mesurer le niveau de fonctionnalité des systèmes de transport et calculer des mesures de résilience basées sur les performances. Ces approches d'évaluation des performances ont été classées comme suit : modèles d'optimisation, modèles de simulation, modèles de théorie des probabilités, modèles de logique floue et modèles basés sur des données. Parmi tous ces modèles, les modèles d'optimisation sont les plus utilisés.

L'identification et la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer la résilience d'une infrastructure de transport nécessitent une approche globale capable de prendre en compte toutes les interdépendances possibles et complexes entre les composants du système de transport et tous les aléas prévisibles.

Une approche simplifiée peut partir des facteurs de résilience mentionnés ci-dessus (voir section 2.5.2), selon lesquels les stratégies peuvent être regroupées en actions proactives, si elles visent à améliorer la robustesse et la redondance, et en actions postérieures à l'événement, si elles visent à accroître les ressources et la vitesse de rétablissement.

À cet égard, les premières actions peuvent être considérées comme essentiellement similaires aux stratégies de réduction des risques (le cas échéant) déjà mises en œuvre par la direction, tandis que les secondes peuvent être considérées comme propres à la gestion de la résilience.

ISO 22316 (2017) Résilience organisationnelle. Normes ISO , 2017.

Flannery, A., Pena, M. A., & Manns, J. (2018). La résilience dans la planification, l'ingénierie, la gestion, la politique et l'administration des transports (n° de projet 20-05 ; thème 48-13).

Zhou, Y., Wang, J. et Yang, H. (2019). Résilience des systèmes de transport : concepts et examen complet. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 20(12), 4262-4276.

Bruneau, M. ; Chang, S. E. ; Eguchi, R. T. ; Lee, G. C. ; O'Rourke, T. D. ; Reinhorn, A. M. ; Shinozuka, M. ; Tierney, K. ; Wallace, W. A. (2003). Un cadre pour l'évaluation quantitative et l'amélioration de la résilience sismique des communautés. Earthquake Spectra. 19 (4) : 733–752. doi:10.1193/1.1623497.

P. Bocchini et D. M. Frangopol (2010). Priorité d'intervention optimale basée sur la résilience et les coûts pour les ponts le long d'un tronçon d'autoroute, J. Bridge Eng. vol. 17, no. 1, pp. 117-129.

Nicolosi, V. ; Augeri, M. ; D'Apuzzo, M. ; Evangelisti, A. ; Santilli D. ; (2022) Approche probabiliste de l'évaluation de la résilience sismique dans la gestion du patrimoine routier, Journal International Journal sur la Science des catastrophes et des risques, https://doi.org/10.1007/s13753-022-00395-5.

Aydin, N. Y., Duzgun, H. S., Wenzel, F., & Heinimann, H. R. (2018). Intégration des tests de stress avec la théorie des graphes pour évaluer la résilience des réseaux routiers urbains sous les risques sismiques. Natural Hazards, 91(1), 37-68.

Jovanović A., Klimek P., Choudhary A., Schmid N., Linkov I., Øien K., Vollmer M., Sanne J.,

Andersson S. L., Székely Z., Molarius R., Knape T., Barzelay U., Nikolic M., Walther G., Lieberz D.,

Maraglino V. (2018) Analyse des approches, indicateurs et sources de données existants en matière d'évaluation de la résilience, livrable 2.1, projet SmartResilience : Indicateurs pour les infrastructures critiques intelligentes.

Ces pratiques ont été testées à plusieurs reprises et des études de cas sont en cours de préparation. Elles seront présentées ici lorsqu'elles seront disponibles. Si vous souhaitez partager une étude de cas, veuillez contacter assetmanagementmanual@piarc.org.