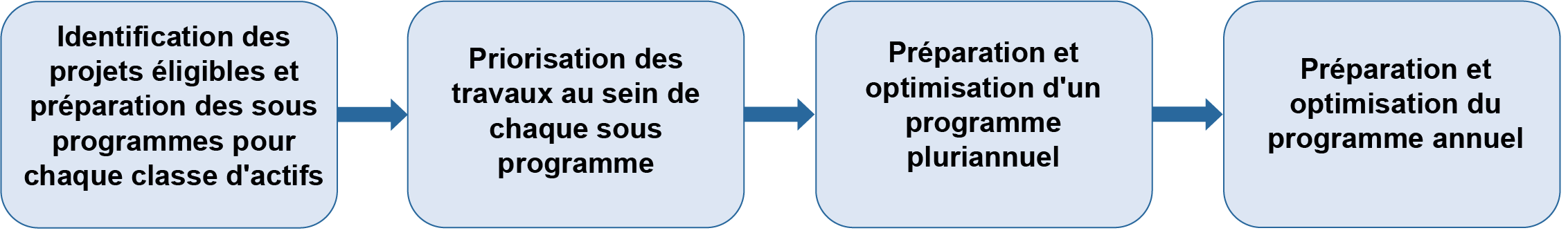

Le processus global d'élaboration des programmes de travaux et d'affectation des ressources aux différents projets peut être décrit comme une séquence d'étapes, comme le montre la figure 3.4.4.

Figure 3.4.4 Processus de programmation des travaux (d'après UKRLG et HMEP 2013)

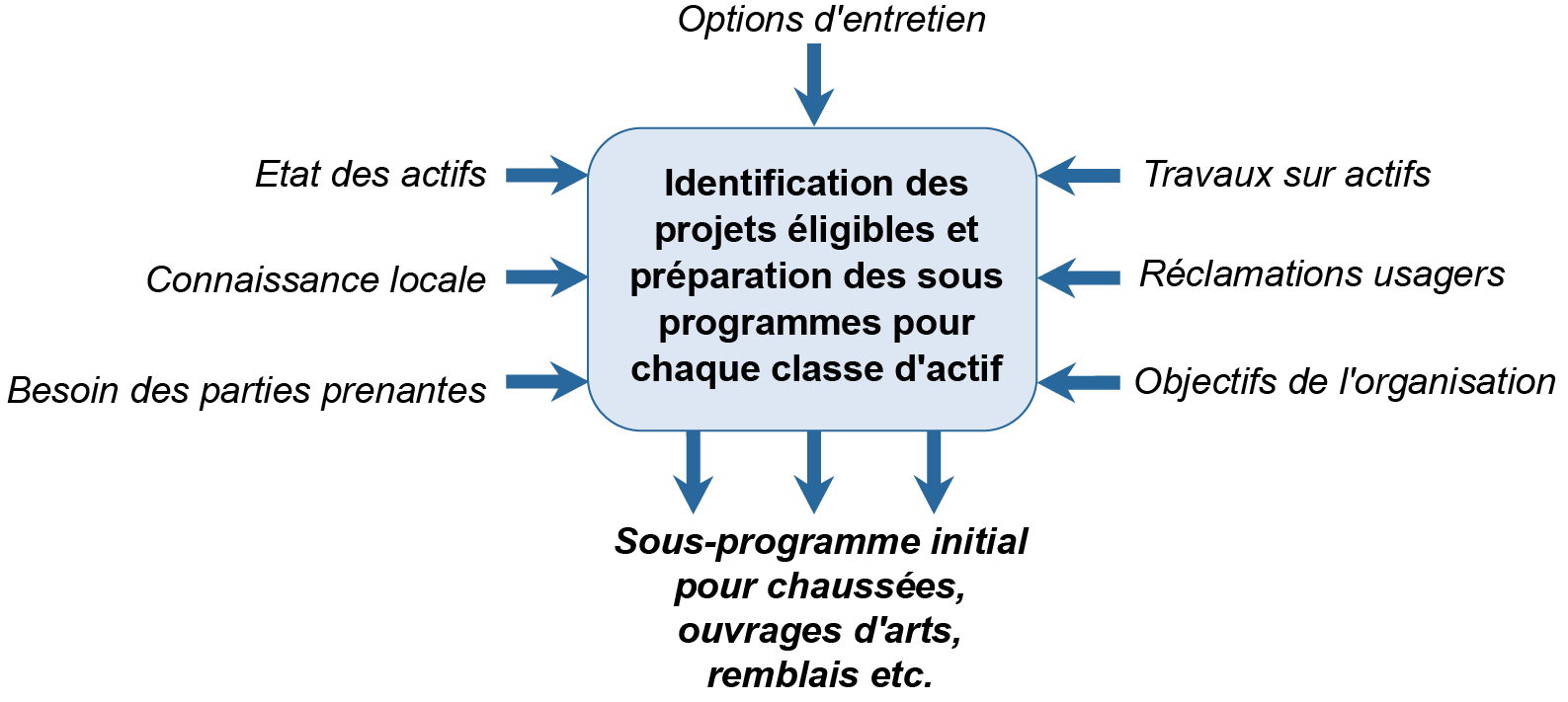

L'identification de projets candidats implique l'analyse d'un actif donné (par exemple, une section de chaussée ou un pont) afin de déterminer les actions à entreprendre, le cas échéant, pour maintenir ou améliorer ses performances (Cambridge Systematics et al. 2002-2). Cette analyse s'appuie sur des sources d'information comme les suivantes : enquêtes sur l'état, inspections de sécurité, connaissances du personnel local, besoins des parties prenantes, demandes d'indemnisation en cas d'accident et exigences pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Les données provenant des enquêtes sur l'état et des inspections de sécurité devraient idéalement être disponibles à partir du système de gestion du patrimoine, dans certains cas par le biais de plateformes avancées telles que les SIG (UKRLG et HMEP 2013)

Une approche globale de l'identification des projets peut comprendre les étapes suivantes (Austroads 2002) :

Afin de définir les projets nécessaires pour combler les lacunes identifiées lors des étapes précédentes, plusieurs alternatives de traitement peuvent être évaluées pour chaque actif. Des systèmes de gestion des routes, tels que les systèmes de gestion des chaussées, des ponts, des accidents et autres, ont été développés au fil des ans pour rationaliser l'analyse des travaux de remplacement. À ce stade, l'évaluation peut comprendre l'appréciation des avantages économiques de chaque option, en particulier dans le cas des actifs de la chaussée.

Les listes finales de projets candidats obtenues en identifiant l'option d'intervention optimale pour les différents actifs peuvent être appelées programme de besoins totaux (Austroads 2009). La figure 3.4.4.1 contient une représentation simplifiée de l'étape de programmation concernant l'identification des projets et la préparation des programmes initiaux.

Figure 3.4.4.1 Sélection des projets candidats pour les sous programmes initiaux

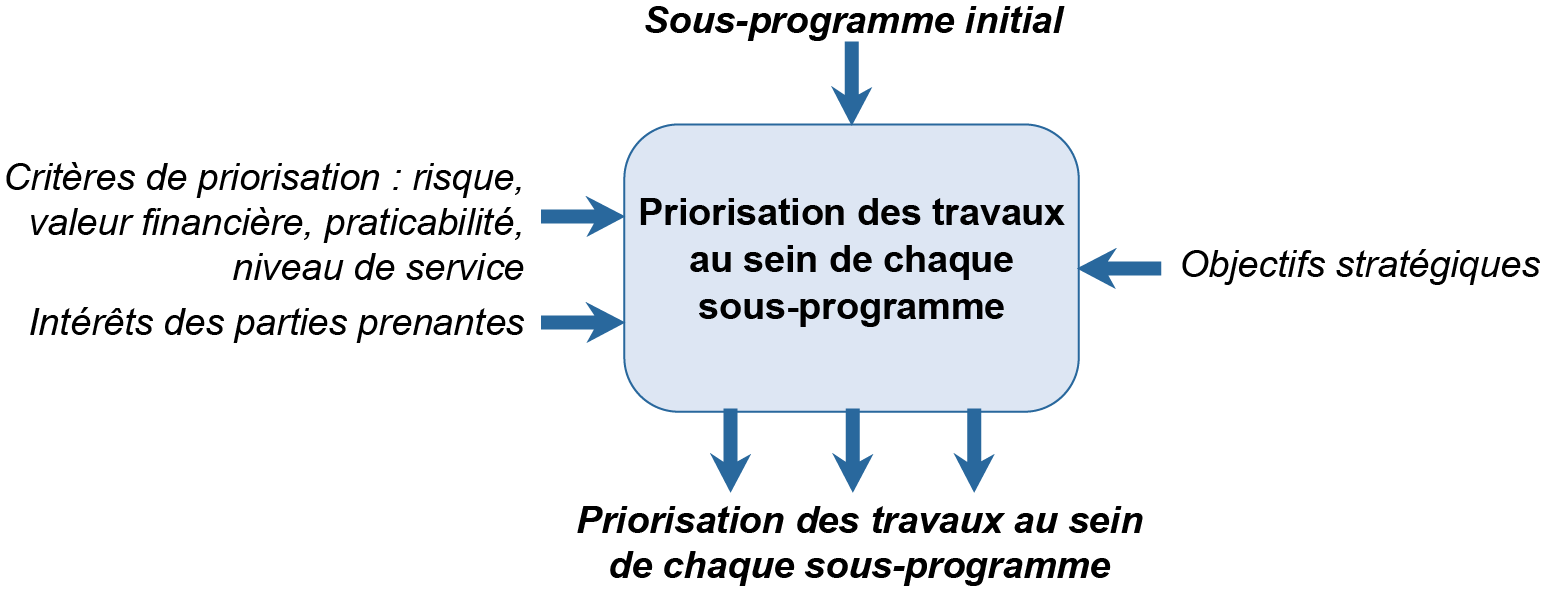

La hiérarchisation est essentiellement une méthode qui consiste à classer les propositions sur de nouvelles listes qui indiquent quels projets doivent être financés en premier (Austroads 2009). Chaque nouvelle liste correspond à un sous-programme priorisé par classe d'actifs. Le processus de priorisation est basé sur un ensemble de critères impliquant des aspects tels que l'état physique, la sécurité, le risque et la faisabilité économique.

Le programme de travaux initial comprend généralement du patrimoine dont les performances sont tombées en dessous des normes spécifiées en termes d'état ou de mesures de sécurité. Il peut également comprendre des actifs soumis à des niveaux de risque élevés, tels que ceux situés dans des zones de conditions climatiques extrêmes, ainsi que ceux qui suscitent l'intérêt des parties prenantes pour d'autres raisons (par exemple, politiques ou socio-économiques).

Comme les budgets disponibles seront dans la plupart des cas insuffisants pour répondre à tous les besoins, les actifs critiques pour la sécurité ou ceux qui présentent le plus haut niveau de risque (figure 3.4.4.2.1) seront normalement placés en tête de liste.

Figure 3.4.4.2.1 Exemple d’un actif a haut risque, qui doit obtenir une priorite elevee

Les projets candidats doivent également être priorisés en fonction de leur retour sur investissement tout au long de leur cycle de vie afin de garantir l'optimisation des ressources, notamment dans le cas d'actifs tels que les chaussées, les structures ou l'éclairage (UKRLG et HMEP 2013). Là encore, les systèmes de gestion des routes aident généralement à accomplir cette tâche.

Les procédures modernes de hiérarchisation des priorités exigent l'application d’une approche multicritère dans laquelle des facteurs tels que la durabilité, les exigences des parties prenantes et les avantages sociaux sont combinés avec la facilité d'utilisation, la sécurité et l'optimisation des ressources. Cette approche exige d'attribuer un poids approprié à chaque facteur en fonction de la vision institutionnelle.

Il convient de noter que les agences ayant atteint le niveau de maturité requis pourraient ne pas être en mesure d'appliquer la L'approche multicritères décrite ci-dessus, alors que les agences au niveau de base n'utilisent généralement que la facilité d'utilisation et le rendement économique comme critères de hiérarchisation.

Les intrants et les résultats de l'étape de priorisation sont illustrés dans la figure 3.4.4.2.2.

Figure 3.4.4.2.2 Préparation de sous programmes priorises

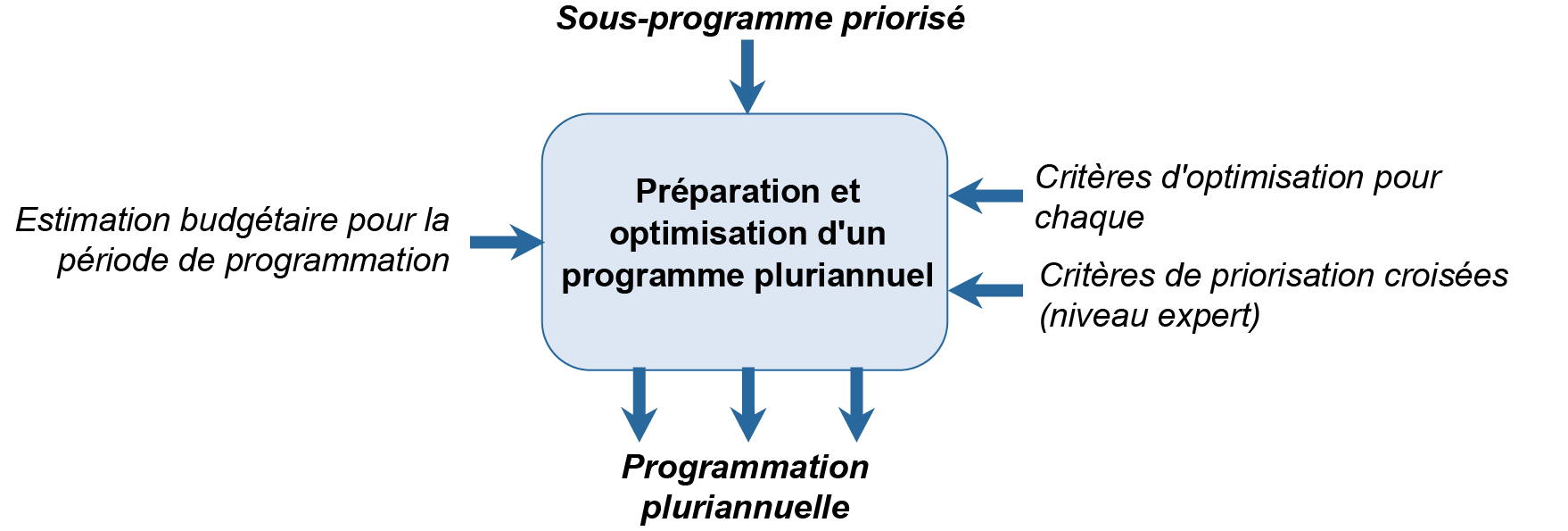

Les programmes pluriannuels comprennent des projets pour les différentes catégories d'actifs à exécuter sur des périodes de trois à cinq ans (UKRLG et HMEP 2013). Lorsque les informations sont disponibles, les programmes peuvent être élaborés pour des périodes plus longues, par exemple 10 ans ou plus. La préparation de programmes pluriannuels est une phase essentielle du processus de programmation où les besoins au niveau du projet sont conciliés avec les contraintes de ressources et les objectifs de performance au niveau du réseau.

Le programme pluriannuel épaule la planification financière en démontrant quels projets doivent être réalisés et où et quand ils doivent être entrepris. Cette planification doit être revue chaque année et mise à jour en utilisant les dernières informations disponibles.

Un programme pluriannuel doit indiquer les montants de financement correspondant à l'entretien courant, préventif et périodique, ainsi que les ressources destinées à la réhabilitation et à la construction (Austroads 2009).

Il doit également contenir des détails sur les travaux spécifiques envisagés pour l'attribution du budget. Ces caractéristiques peuvent être contestées par des décideurs de haut niveau, c'est pourquoi les programmes pluriannuels doivent être solides et fondés sur des informations fiables.

La liste des projets à inclure dans le programme pluriannuel est établie en sélectionnant les projets du programme prioritaire et en additionnant les coûts estimés pour chaque projet jusqu'à épuisement du budget prévu. Au niveau de maturité avancé, le plan de gestion du patrimoine et la stratégie d'investissement servent de base pour déterminer quels projets doivent être sélectionnés.

Pour les projets qui se situent autour du plafond budgétaire ou qui nécessitent des investissements importants, des données supplémentaires peuvent être requises pour vérifier les hypothèses formulées. Les avantages réels de l'obtention de ces données doivent être soigneusement évalués lorsque les coûts et les risques encourus sont importants (UKRLG et HMEP 2013).

La sélection des projets parmi les programmes prioritaires implique souvent un processus d'optimisation. Dans ce contexte, l'optimisation fait référence à la sélection d'options d'investissement parmi diverses alternatives dans le but d'obtenir les plus grands bénéfices à partir de niveaux de ressources limités (Austroads 2009). L'un des critères de classement utilisés pour optimiser le budget disponible est le rapport coûts-avantages différentiels, qui vise à maximiser les avantages économiques pour chaque unité de dépense supplémentaire (Morosiuk et al. 2006).

Divers systèmes de gestion fournissent des modules d'optimisation pour la réalisation d'analyses d'impact de différents scénarios de financement (Austroads 2009). Les scénarios qui peuvent être envisagés comprennent le niveau actuel, un niveau de financement augmenté, réduit et des changements dans le niveau de service offert. Les résultats peuvent ensuite être présentés à la haute direction pour soutenir un scénario de financement particulier ou examiner diverses options de scénario.

Lors de l'optimisation des programmes, des considérations telles que les suivantes peuvent également être prises en compte (UKRLG et HMEP 2013) :

L'optimisation des programmes de travaux a traditionnellement été effectuée séparément pour les différentes classes d'actifs, avec un plafond budgétaire différent établi pour chaque classe. Cette approche a permis d'obtenir un budget pluriannuel en fait constitué d'autant de sous-programmes que le nombre de classes d'actifs inclus dans le processus de programmation. Les organisations ayant atteint un niveau de maturité expert en matière de gestion des actifs envisagent la mise en œuvre de méthodes d'optimisation de l'allocation des ressources entre les classes d'actifs, en utilisant des processus d'optimisation basés sur une approche multicritères similaire à celle décrite pour l'étape de priorisation.

La figure 3.4.4.3 montre les principaux flux d'information qui se produisent à ce stade du processus de programmation

Figure 3.4.4.3 Préparation du programme pluriannuel

Comme mentionné ci-dessus, les organisations au niveau basique ne visent que le développement de programmes annuels de travaux. Dans ce cas, la préparation et l'optimisation du programme pluriannuel sont omises ou, plus précisément, les tâches décrites ci-dessus sont effectuées en utilisant une période d'analyse d'un an et l'optimisation croisée des actifs n'est pas abordée.

Le programme pluriannuel doit être revu chaque année afin de mettre à jour la liste des projets les plus prioritaires pouvant être réalisés sur le budget disponible et de produire un programme de travail annuel ou un plan annuel (UKRLG et HMEP 2013).

Lors de l'élaboration du programme annuel, il faut tenir compte des projets reportés au cours de la dernière année, de l'arriéré des besoins et de la disponibilité actualisée des ressources (Austroads 2009). Les projets figurant dans le programme annuel de travaux doivent déjà avoir fait l'objet d'un processus de conception détaillé et être prêts à être livrés. Cela permet aux entrepreneurs de planifier correctement les travaux et de minimiser les risques potentiels. Lors de la conception du projet, la collecte de données détaillées supplémentaires sur le patrimoine concerné doit être envisagée pour garantir que l'intervention proposée produit les résultats escomptés. En outre, une estimation plus détaillée des coûts de chaque projet doit être faite, permettant une évaluation appropriée des risques (UKRLG et HMEP 2013).