Le processus et la procédure de suivi et d'examen des performances de la gestion des actifs et des performances et/ou de l'état des actifs sont présentés dans ce chapitre, qui fournit des réponses aux questions suivantes :

Le suivi des performances est le processus de suivi et d'examen des performances de la gestion des actifs et de la performance et/ou de l'état des actifs.

Le cadre de performance discuté dans la section 1.4 crée un fil conducteur descendant depuis la direction et les objectifs de l'organisation jusqu'aux activités de gestion quotidiennes individuelles (AIPCR 2004) De même, le suivi ascendant de la performance (caractéristiques des actifs, problèmes des systèmes de gestion, risques et opportunités) devrait fournir la base factuelle pour ajuster et affiner des stratégies et des plans réalistes de gestion des actifs, par un processus d'amélioration continue.

Par conséquent, l'organisation doit établir, mettre en œuvre et maintenir des processus et/ou des procédures pour les éléments suivants :

Ce processus n'est pas destiné à remplacer les processus d'audit qui peuvent déjà être en place.

Le processus de suivi des performances devrait couvrir les domaines suivants (HMEP 2013, CSS & TAG 2004) :

Le suivi des performances est le processus et la procédure de suivi et de révision du cadre de gestion des actifs.

La fréquence de la surveillance doit trouver un équilibre entre le coût de la collecte des données et des informations de surveillance et les risques de ne pas disposer de ces informations.

Il est particulièrement important de trouver cet équilibre lorsque l'on envisage de respecter les obligations légales et de démontrer l'optimisation des ressources. Il est également important que les avantages de la mise en œuvre de la gestion des actifs soient saisis et mesurés par rapport à ceux identifiés dans le cas d'un investissement, ou pour soutenir des initiatives d'optimisation des ressources ou une plus grande efficacité dans la prestation du service. L'enregistrement et la démonstration des avantages peuvent fournir des preuves essentielles pour de nouveaux investissements. La démonstration des avantages est donc un facteur clé de succès dans la mise en œuvre de la gestion des actifs et devrait faire partie du processus de suivi.

Le suivi et le compte rendu des performances (AIPCR 2002) sont des éléments importants pour démontrer si l'organisation fournit les niveaux de service convenus (Groupe NAMS 2011).

La mesure de la performance organisationnelle fournit ce qui suit :

Les informations et les données découlant de la mise en œuvre et de l'exécution de la gestion des actifs fournissent les éléments suivants :

Ces informations permettront également d'identifier les questions critiques concernant les performances et d'élaborer des plans d'amélioration.

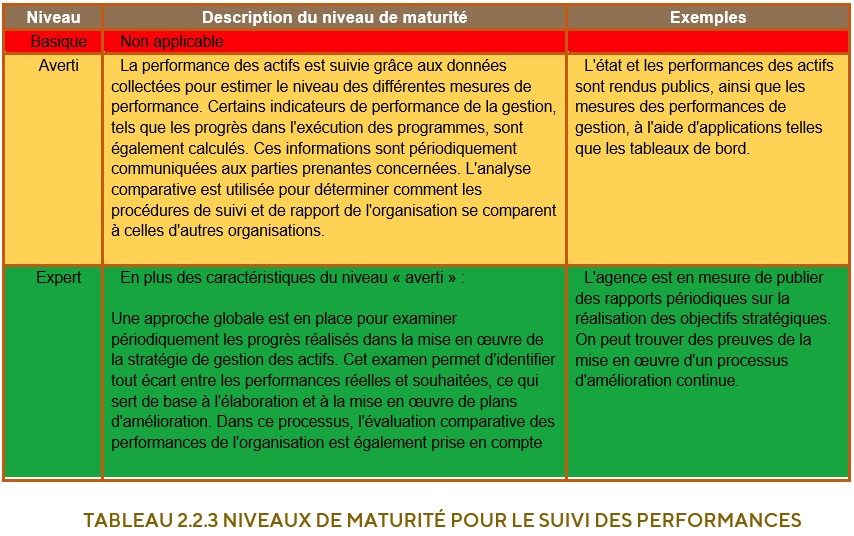

En termes de suivi des performances, les niveaux de maturité de la gestion des actifs peuvent être définis comme indiqué dans le tableau 2.2.3

Tableau 2.2.3 Niveaux de maturité pour le suivi des performances

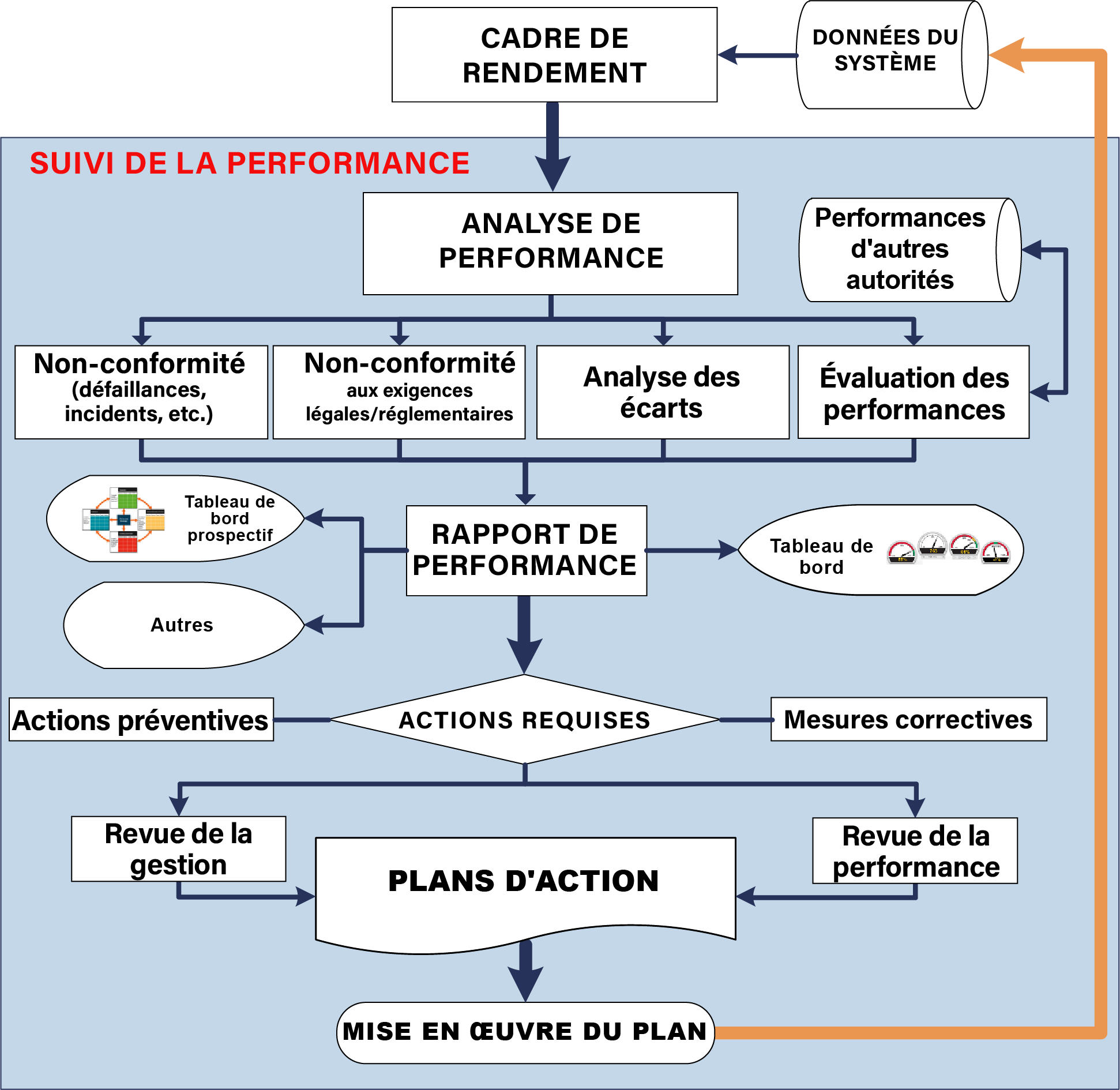

Lors de la mise en œuvre du plan de gestion des actifs, la performance du plan de gestion des actifs et la performance et/ou l'état des actifs et/ou des systèmes d'actifs sont évalués au travers de la collecte d'informations et de données (voir section 2.1) et de l'évaluation des niveaux de service tels que définis dans le cadre de performance (voir section 1.4). La mesure de la performance actuelle, qui doit être communiquée par divers moyens, permet à l'organisation de comparer la performance réelle et la performance attendue en identifiant tout écart existant. L'analyse des écarts, en conjonction avec les examens des performances et l'étalonnage des performances, est utilisée pour déterminer les actions à mettre en œuvre si les performances actuelles sont inférieures aux exigences de l'organisation ou si des moyens d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'approche de gestion des actifs sont identifiés. Le processus de suivi des performances est décrit dans la figure 2.2.4.

Un écart de performance dans le processus de suivi est la différence entre la performance actuelle d'un actif et la performance attendue indiquée dans le plan de gestion.

Figure 2.2.4 Process de suivi de la performance

Les mesures de performance peuvent être résumées et rapportées de plusieurs manières. Pour choisir un format de rapport, il convient de tenir compte des éléments suivants :

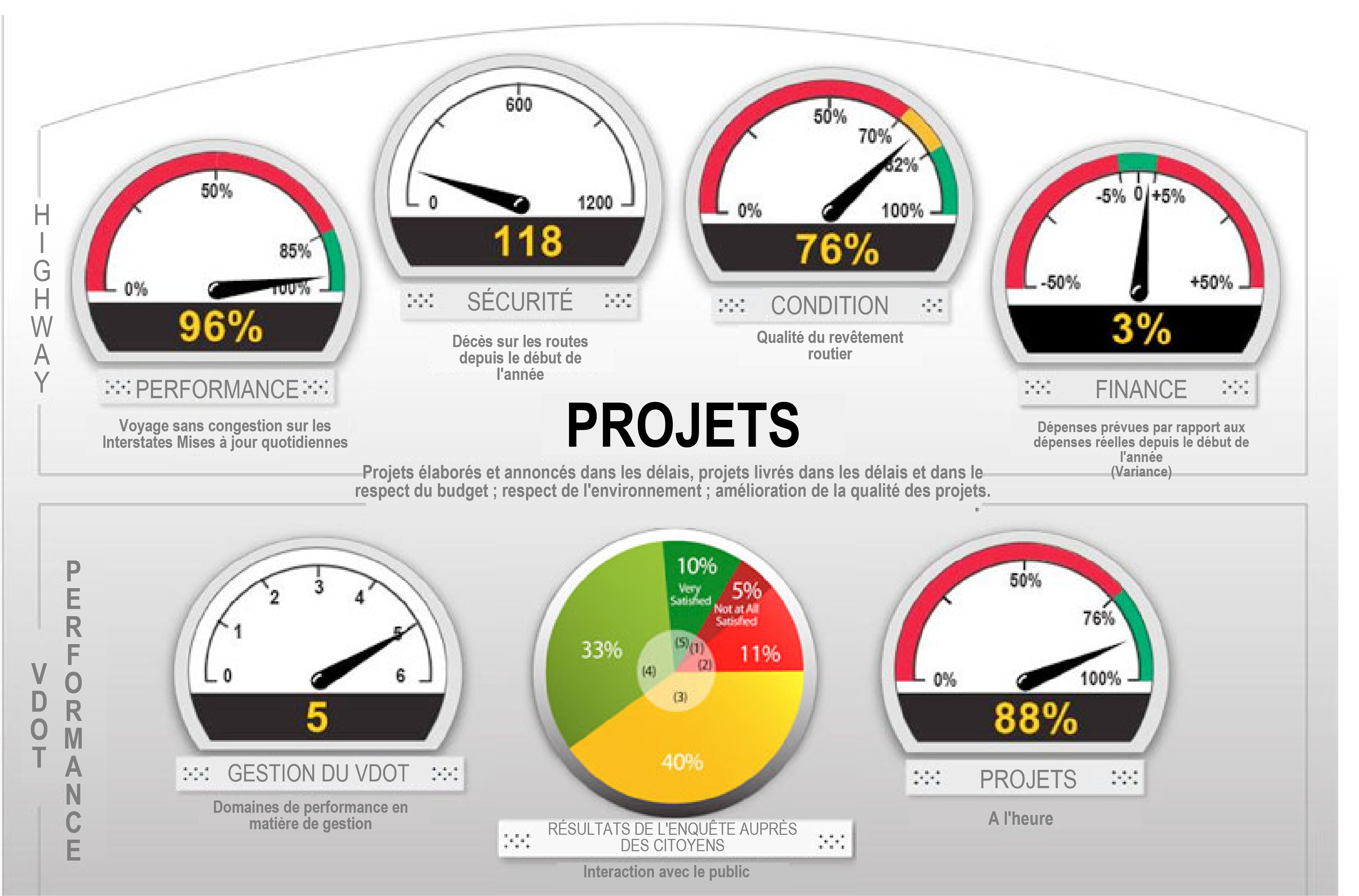

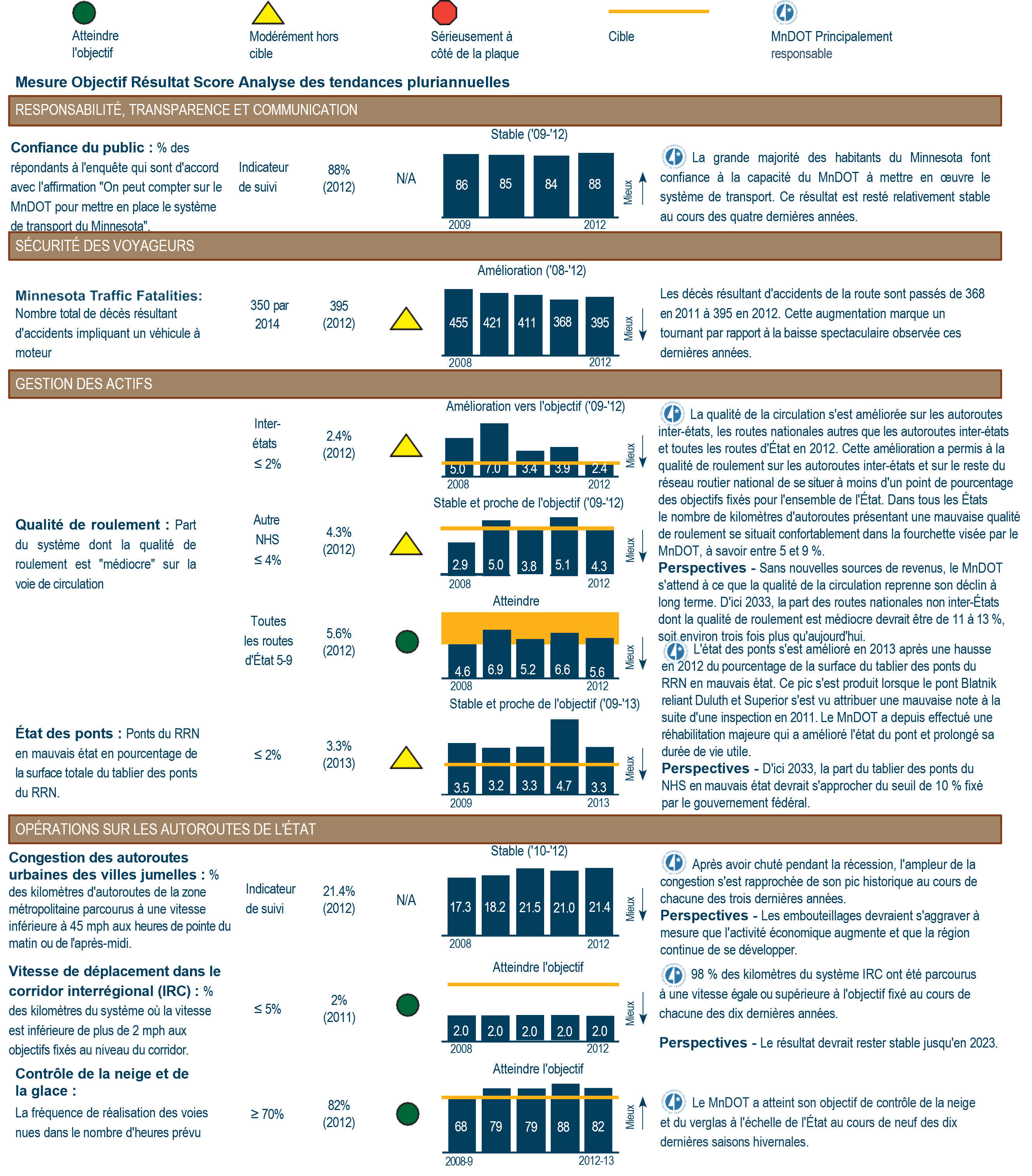

À l'heure actuelle, on demande de plus en plus aux organisations de rendre compte non seulement des résultats financiers et des services, mais aussi des effets sociaux et environnementaux, et de démontrer aux parties prenantes et aux autorités politiques que l'organisation gère ses responsabilités sociales et environnementales (AIPCR 2003). Dans ce cas, les approches du tableau de bord et de la carte de bilan, décrites ci-dessous, sont appropriées en tant qu'outils pour démontrer le niveau d'attention accordé à chaque domaine de résultats parmi des demandes concurrentes.

Les techniques du tableau de bord et de la carte de pointage utilisent des mesures de performance techniques, non techniques, économiques et financières, normalement inférieures à 25, réparties sur deux ou plusieurs "thèmes" ou "perspectives" (voir les exemples des figures 2.2.5.1 et 2.2.5.2).

Au niveau de service compétent, les mesures de performance liées aux objectifs stratégiques de l'agence sont normalement communiquées à tous les niveaux organisationnels et aux clients sous une forme appropriée (souvent via un rapport annuel) (NAMS Group 2011).

Figure 2.2.5.1 Exemple de tableau de bord interactif (VDOT 2013)

Figure 2.2.5.2 Exemple de tableau de bord equilibre (MnDOT 2013)

Comme indiqué précédemment, le suivi des performances est un élément d'un cycle structuré pour soutenir un processus d'audit et de révision continus du plan et des processus utilisés. Par conséquent, les informations provenant des processus de suivi des performances et de rapport doivent être utilisées pour examiner l'approche de gestion des actifs. Les activités d'examen peuvent comprendre les éléments suivants :

L'examen des performances implique la prise en compte des résultats, des facteurs contribuant aux performances et des options pour traiter les résultats inférieurs aux normes ; il est effectué à intervalles réguliers, généralement sur une base annuelle.

L'examen de la gestion implique une évaluation de la nécessité de modifier le cadre de gestion des actifs, y compris les politiques, les stratégies et les objectifs de gestion des actifs (AIPCR 2017). Les résultats de la revue de direction peuvent inclure des changements dans les politiques, les stratégies et les objectifs, les exigences de performance, les ressources ou d'autres éléments de l'approche de gestion des actifs. Certains de ces résultats peuvent également générer des changements dans le plan stratégique de l'organisation. Les plans sont normalement révisés et mis à jour tous les trois ans, car ce délai est jugé suffisamment long pour que l'action indiquée par le plan initial ait pris effet.

L'objectif de l'analyse comparative est de comparer les pratiques de gestion des actifs de l'organisation à celles d'une sélection d'organisations similaires, mais il est important que la comparaison tienne compte du contexte et des circonstances générales de l'organisation. L'analyse comparative doit être considérée comme un processus positif et proactif par lequel une organisation évalue la façon dont elle mène ses activités par rapport à d'autres organisations.

Quatre approches de l'étalonnage des performances peuvent être envisagées, chacune offrant une perspective différente :

À la suite de l'un ou l'autre de ces examens, les organisations sont susceptibles d'identifier une série d'améliorations souhaitables qu'elles souhaitent mettre en place afin de faire progresser leur pratique de gestion des actifs. Ces améliorations peuvent être formellement documentées dans un plan d'action. Ce plan doit non seulement détailler les mesures spécifiques à prendre, mais aussi indiquer les niveaux de service auxquels les mesures sont censées bénéficier. En outre, lors de l'élaboration du plan d'amélioration, il est important que les organisations fassent preuve de pragmatisme quant à ce qui peut être fourni compte tenu des ressources en personnel et du budget probables.

Les actions doivent être classées par ordre de priorité et assorties de délais, elles peuvent être classées comme correctives ou préventives, comme suit

County Surveyor’s Society (CSS) and Transport Analysis Guidance (TAG). 2004. Framework for Highway Asset Management. Last Accessed May 2015. http://www.ukroadsliaisongroup.org/en/utilities/document-summary.cfm?docid=9E4BA1A6-74B2-414B-81205FAC797615D1.

Minnesota Department of Transportation (MnDOT). 2013. Minnesota 2012 Transportation Results Scorecard. Last accessed July 27, 2015. www.dot.state.mn.us/measures/pdf/2012-scorecard.pdf.

New Zealand National Asset Management Support (NAMS) Group. 2011. International Infrastructure Management Manual. Wellington, New Zealand.

PIARC 2003. Evaluation of Transport Performance Measures for Cities, Technical Committee 10 – Urban Areas, ISBN: 2-94060-160-5 (https://www.piarc.org/ressources/publications/2/4422,TM10-14-VCD-e.pdf).

PIARC 2004. The framework for performance indicators, Comité technique 6 Gestion des Routes / Technical Committee 6 Road Management The Framework for Performance Indicators, PIARC Paris France 2004, ISBN 2-84060-165-6 (https://www.piarc.org/en/order-library/13485-en-The%20Framework%20for%20Performance%20Indicators.htm).

PIARC 2008. Integration of Performance Indicators, Technical Committee 4.1 – Management of Road Infrastructure Assets, ISBN: 2-84060-206-7 (https://www.piarc.org/ressources/publications/4/5905,2008R06.pdf).

PIARC 2017. Management of road assets: Balancing of environmental and engineering aspects in management of road networks, : Comité technique 4.1 Gestion du patrimoine routier / Technical Committee 4.1 Management of Road Infrastructure Assets, PIARC Paris France 2017, ISBN 978-2-84060-455-6 (https://www.piarc.org/ressources/publications/9/27317,2017R05EN.pdf)

United Kingdom Roads Liaison Group (UKRLG) and Highways Maintenance Efficiency Programme (HMEP). 2013. Highway Infrastructure Asset Management Guidance Document. Department for Transport, London. http://www.ukroadsliaisongroup.org/en/utilities/document-summary.cfm?docid=5C49F48E-1CE0-477F-933ACBFA169AF8CB.

Virginia Department of Transportation (VDOT). DASHBOARD: Performance Reporting System for Projects and Programs. Virginia Department of Transportation. http://dashboard.virginiadot.org. Accessed May 2015.

DAVID K. HEIN, Applied Research Associates, Inc., Canada

Afin de garantir que l'état de la chaussée est adéquat pour maintenir la capacité d'utilisation, le confort et la sécurité des voyageurs, les contrats de concession comprennent généralement un ensemble de conditions décrivant le type et la fréquence des contrôles et les niveaux minimaux acceptables de performance de la chaussée. La capacité à répondre à ces critères est une partie importante du projet et est décrite dans le plan d'exploitation, d'entretien et de réhabilitation.

La performance des chaussées et leur conformité aux exigences du projet peuvent être mesurées de différentes manières. Les contrats de concession typiques se concentrent sur les éléments qui ont le plus d'impact sur la sécurité et le confort de conduite de la chaussée. Les conditions les plus courantes identifiées dans les contrats de concession pour les projets autoroutiers sont les suivantes :

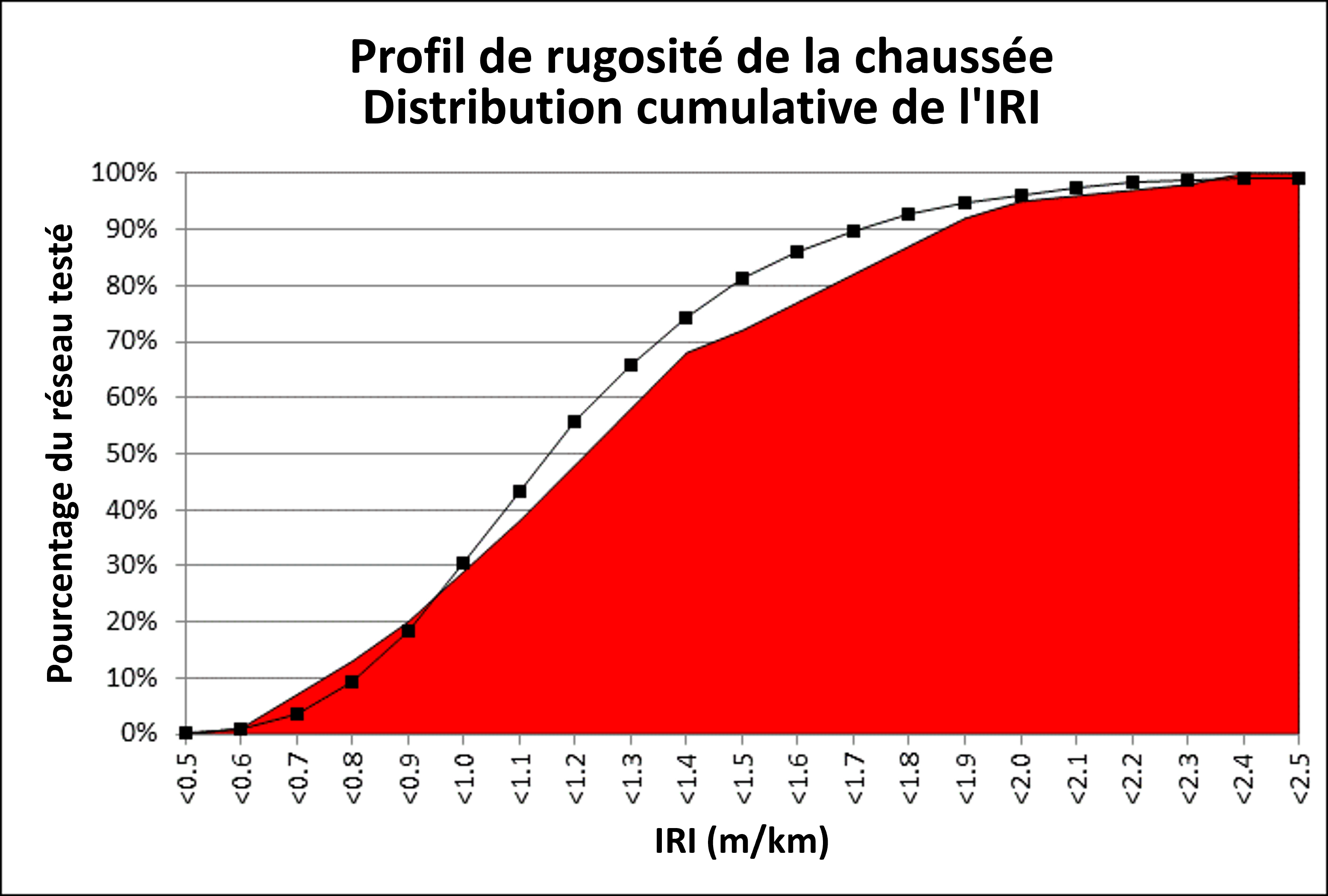

L'IRI est devenu l'élément de choix pour refléter le niveau de confort de conduite d'une chaussée. L'IRI reflète l'état de service de la chaussée, le confort de conduite (Patterson), et même la consommation de carburant du véhicule (Taylor). Généralement, une valeur maximale de l'IRI est spécifiée pour une longueur de section donnée (c'est-à-dire un IRI moyen de 2,5 m/km pour chaque longueur de 50 m d'une voie). Outre une valeur maximale d'IRI, il est également de plus en plus courant que les contrats de concession spécifient également une répartition donnée des valeurs d'IRI afin de garantir que l'ensemble du réseau ne soit pas maintenu au seul niveau minimal d'acceptabilité. Une distribution cumulative typique du profil IRI utilisé peut être vue ci-dessous (NBDOT).

Figure 2.2.10.1 Distribution cumulative du profil IRI

Un élément unique de certains des accords de concession est l'utilisation de distributions d'indicateurs de performance clés comme celles présentées dans la figure ci-dessus. Ces répartitions ajoutent un nouveau niveau de complexité à la prévision et à la budgétisation des activités de réhabilitation.

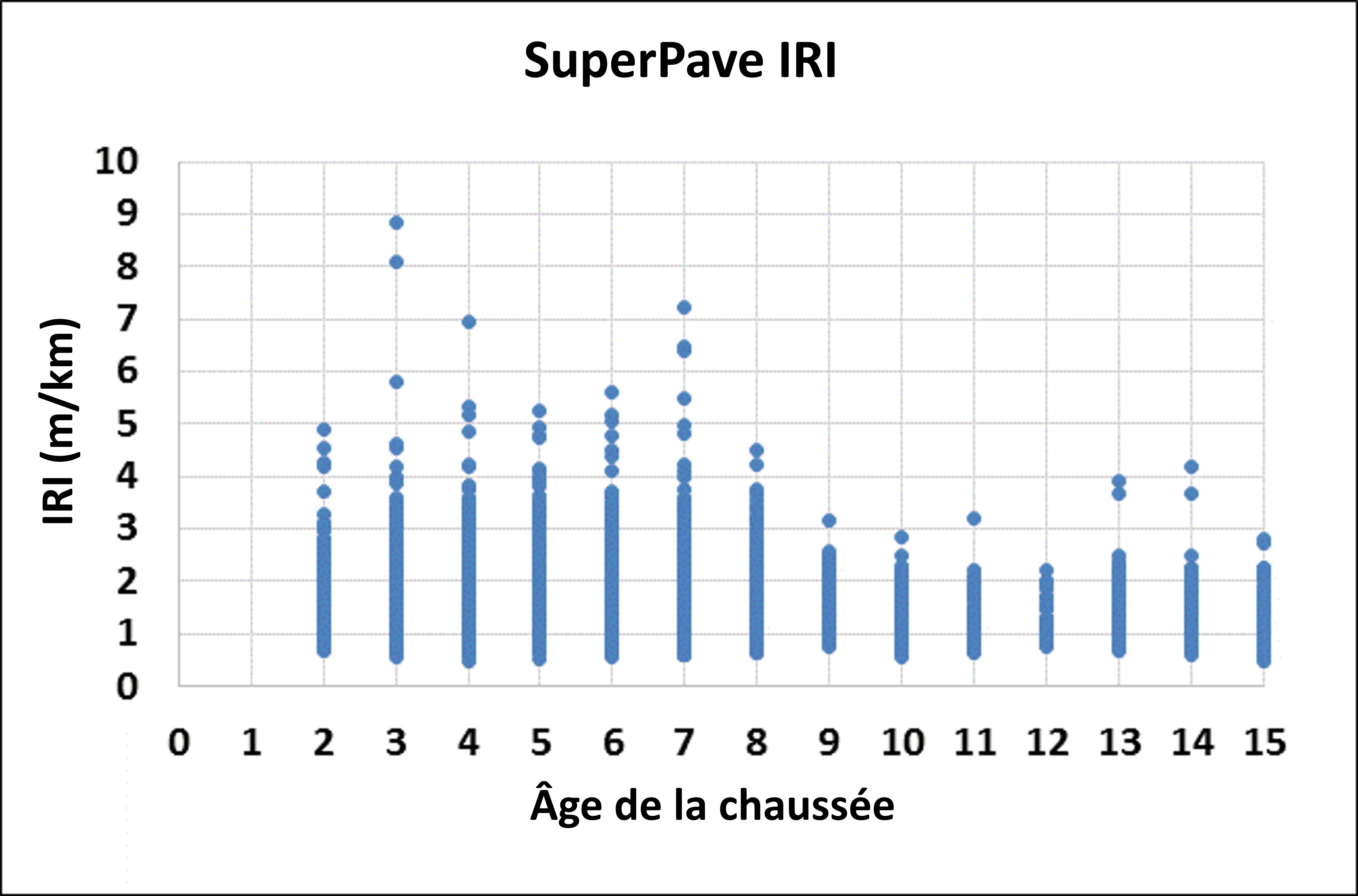

Les applications logicielles PMS classiques permettent une grande variété d'objectifs lors de l'analyse des prévisions. Toutefois, elles ne sont pas conçues pour répondre aux besoins dynamiques de l'analyse de la distribution. Cela s'est avéré l'un des aspects les plus difficiles de la réalisation de prévisions à long terme (c'est-à-dire sur 5 ans). Le plan le plus optimal pour un concessionnaire est de planifier les activités de réhabilitation de telle sorte qu'en conjonction avec la détérioration des sections non réhabilitées, il atteigne tout juste la répartition de l'IRI l'année suivante. Les modèles traditionnels de performance des chaussées pour l'IRI seraient développés par le biais d'un graphique de l'âge par rapport à l'IRI. La figure suivante montre le graphique de l'âge par rapport à l'IRI pour une autoroute typique avec plus de 5 000 sections de gestion de la chaussée d'une longueur de 50 m chacune.

Figure 2.2.10.2 Croissement age / IRI

La nature des exigences en matière d'IRI est telle que les tronçons de chaussée présentant un IRI supérieur à 2,5 mm/m sont programmés pour une réhabilitation chaque année. L'action de réhabilitation peut être très localisée pour traiter une bosse ou un tassement et tant que l'IRI pour la section de 50 m est réduit à moins de 2,5 m/km, la section est conforme aux exigences du projet. Il est très difficile de prévoir quand une section individuelle peut dépasser la limite de 2,5 mm/m, car des sections de chaussée "détériorées" peuvent apparaître très rapidement.

Afin de développer une indication de l'impact du programme d'entretien et de réhabilitation des chaussées sur la répartition de l'IRI par rapport aux exigences de l'IRI du contrat, une analyse du taux de changement de l'IRI a été réalisée. Le taux moyen de changement de l'IRI de 1,6 % au cours des cinq dernières années a été choisi pour représenter la réduction typique de l'uni sur les sections qui n'ont pas été améliorées par des mesures d'entretien ou de réhabilitation. Cette réduction moyenne de l'IRI a ensuite été appliquée à l'ensemble des IRI mesurés pour les sections de 50 m qui n'ont pas été améliorées afin de déterminer l'IRI attendu pour chaque section. Pour les sections qui ont été améliorées, les valeurs de l'IRI ont été "réinitialisées" et attribuées aux tranches comme indiqué dans le tableau suivant. Les tranches sont nécessaires car le résultat de la maintenance pour améliorer l'IRI ne donnera pas le même IRI pour toutes les sections.

TABLE 2.2.10.1:distribution des IRI après réhabilitation

Le pourcentage de sections "améliorées" dans chaque tranche représente l'amélioration attendue en raison des mesures de réhabilitation prises pour les sections de chaussée qui ont dépassé une valeur IRI de 2,5 mm/m, c'est-à-dire que 25 % des sections ont été améliorées, passant d'une valeur IRI supérieure à 2,5 mm/m à une valeur de rugosité inférieure à 0,8 mm/m. Le nombre de sections "améliorées" dans chaque tranche a ensuite été ajouté à l'ensemble de données de l'IRI "détérioré" sur la base d'une détérioration moyenne de 1,6 % par an pour déterminer la nouvelle courbe de distribution cumulative de l'IRI. La courbe pour 2018 est présentée ci-dessous.

Un exercice similaire a ensuite été réalisé pour les cinq prochaines années de la concession, sur la base des activités d'entretien et de réhabilitation prévues dans le plan quinquennal actuel et du taux annuel moyen de détérioration attendu.

La modélisation des performances de distribution cumulative décrite ci-dessus permet au concessionnaire de déterminer activement l'impact du plan quinquennal actuel de maintenance et de réhabilitation sur la distribution cumulative de l'IRI et d'optimiser ses investissements annuels.

Paterson, W.D.O. International Roughness Index: Relationship to Other Measures of Roughness and Riding Quality. In Transportation Research Record 1084, National Research Councel, Washington, D.C., 1987.

Taylor, G.W., and J.D. Patton. Effects of Pavement Structure on Vehicle Fuel Consumption – Phase III Report CSTT-HVC-TR-068. National Research Council of Canada, 2006.

New Brunswick Department of Transportation (NBDOT). OMR – Asset Management Requirements Trans Canada Highway Project Attachment 61. Fredericton, New Brunswick, 1998.